當列車駕離月台差不多半小時後,比葉嘉才發現梓乙一直坐立不安。她意識到有事情發生,徐徐回頭,才發現非亞並不在座位上。他留了下來。梓乙說出了這個守住了半小時的「秘密」。比葉嘉沒有怪責梓乙沉默不語,更沒有怪責非亞不辭而別。他們早有預感,當列車愈來愈接近終點,陸陸續續會有乘客下車,各自尋找他們歸宿而去。最先應該是明月松,然後到阿孟兒、將雲⋯⋯不,最先是小珊妮,一個比葉嘉永遠不會忘記的名字。

當列車駕離月台差不多半小時後,比葉嘉才發現梓乙一直坐立不安。她意識到有事情發生,徐徐回頭,才發現非亞並不在座位上。他留了下來。梓乙說出了這個守住了半小時的「秘密」。比葉嘉沒有怪責梓乙沉默不語,更沒有怪責非亞不辭而別。他們早有預感,當列車愈來愈接近終點,陸陸續續會有乘客下車,各自尋找他們歸宿而去。最先應該是明月松,然後到阿孟兒、將雲⋯⋯不,最先是小珊妮,一個比葉嘉永遠不會忘記的名字。

小珊妮是第一個離開大隊的,在她最風姿綽約的一刻,她留了下來。就在那個名為約翰七世的車站,她沒有跟著他們上車,只是在月台向他們搖手。她早已消瘦得沒有從前的從容,但一舉手一投足仍然相當動人。比葉嘉滿以為她是那朵永遠不會凋謝的玫瑰,然而在最盛放的年華,她停了下來。列車離開了車站,只剩下她一人獨自留在那裡。比葉嘉仍然記得她握著自己的手,溫婉地叫他們記著她最美麗的一刻,沒有她的允許,誰也不能在分手時哭出來,更不能想像她老了是怎樣一回事。

然後,就是明月松。他要離開的日子忽然變成了一名哲學家,時常在讀書,一讀就是通宵達旦,不理會任何人。有一天,他告訴大家,他似乎要離開了,各人才恍然記起這趟旅程似乎差不多接近終點。望著天際銀河,明月松談到近來讀了一本很有意思的書,指每個星球都有自己生命,它們會用盡一切方法將他們這班過客留下來,成為永恆。例如你喜歡花,星球就長滿了花,令你甘心放棄一切,留在這星球的懷內。我應該會被夢想留下來。一個星球怎樣開滿了夢想?非亞好奇地問。我不知道。明月松說。還有小珊妮為什麼留下來呢?她為了什麼呢?梓乙也插口問。美。明月松說了一個最簡單的答案。

不如回去看她吧。非亞找來了車長,說出了他們的要求。車長搖了搖頭,目光似乎落在他們背後的夜空,說:宇宙這麼大,車站這麼多,我們是沒有辦法回到同一個車站。聽完後,他們都保持沉默。他們老早知道這個事實,也是他們坐上這銀河列車必須遵守的規則,永不走回頭路,意味著下了車的人永不相見,那怕她曾經在過去佔了誰很重要的位置。非亞是愛慕著小珊妮,但小珊妮不愛他,她只愛美,自己的美*。為了美,她留下來,獨自地留在那個叫做約翰七世的車站。

比葉嘉依然記得那一天,他們一直擠在車尾,遙望著小珊妮變成一個小灰點,再然後隱沒在芸芸眾生之中。當時可能是阿孟兒或將雲嘆了口氣,說:下一個會是誰呢?非亞故意說:我一定守到最後,她看不到的風景,我一定看到,要她羡慕,要她後悔。我要看無數個日出日落,看無數個星球的特性,還有就是銀河的盡頭是什麼,是另一個銀河,還是起點。我必須親眼瞧見。

任誰都知道非亞是強自振作,不過他算是信守「承諾」,一直強撐下去。如今他也被星球吸引住,留下來,無法再抵達下一站。這班銀河列車最原初的乘客就只剩下比葉嘉和梓乙,其他乘客出出入入、上上落落,全然與比葉嘉無關。比葉嘉已經衰老得無法記清楚誰是誰,誰不是誰。如果不是梓乙那麼神不守舍,比葉嘉才記不起還有非亞這個同伴。在他心裡,非亞也應該記不起自己才合理。比葉嘉勉強將身子靠近梓乙,探頭到窗邊,回望剛剛離開的星球。所有的東西都漸漸變成小點。明天比葉嘉將記不起非亞、將雲、孟兒、明月松、小珊妮⋯⋯

答應我,你是最後一個乘客。

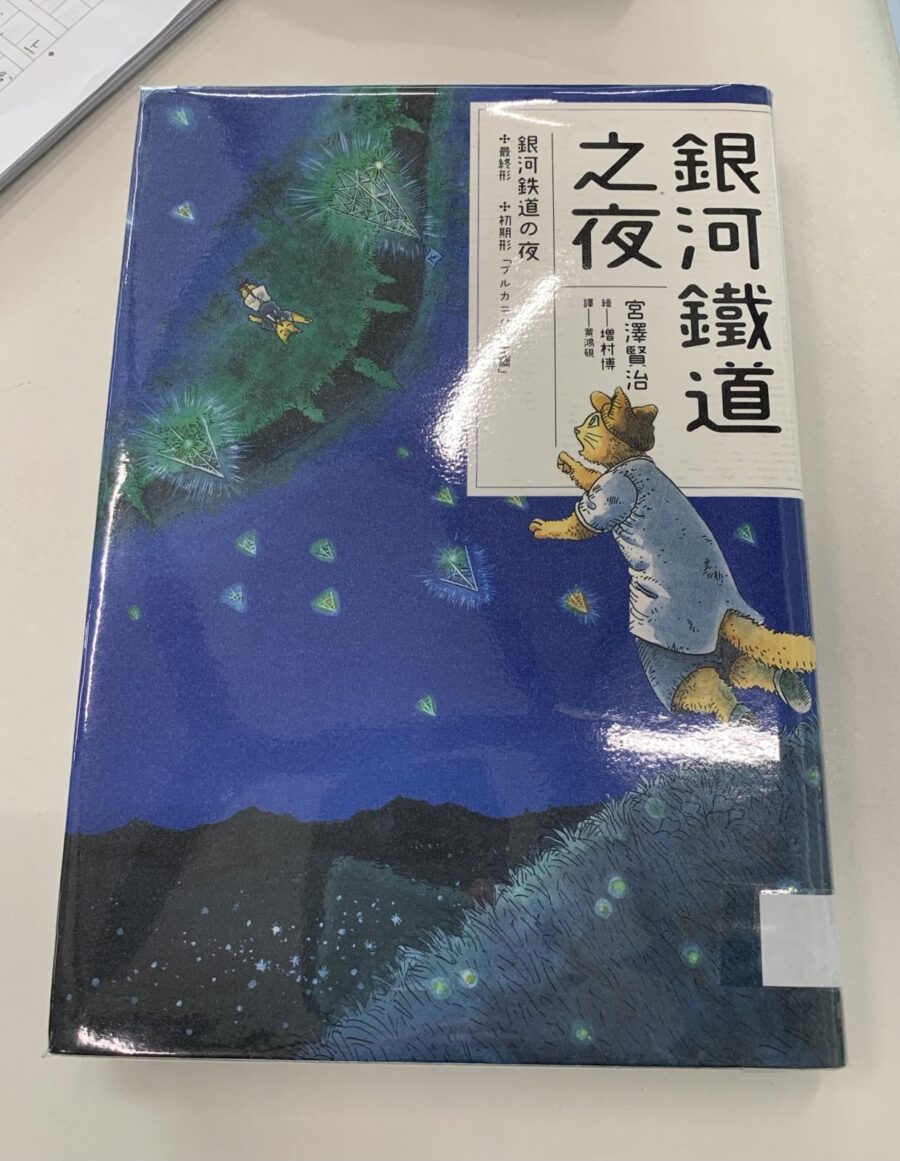

後記:那天讀了宮澤賢治的《銀河鐵道之夜》,想寫篇感想,下筆時卻成為一篇小說。沒錯,誰規定感想一定要寫成散文呢?而這篇作品中的「為了美」、「看日出日落」等想法則來自其他文學作品,你猜到是哪些作品嗎?