一心又來了。我心裡吶喊,也替眼前的文章分數打了個折扣,果然看下去,又是千篇一律的內容。當局規定公開試考生作文時只能使用某幾個名字,以免改卷的老師辨析到學生的身份,避開徇私和過度溺愛,這是德政。可是我正在看的不是應試的命題作文,而是一個公開徵文比賽的稿件。擔任了不同比賽評判十多年,動輒要看幾十,以至幾百篇稿件,是十分傷神的事。我通常安排每天看三十至四十篇,到了要提名單的日子前兩三天選好入圍作品,再細讀一遍。為免有漏網之魚,我時常反反覆覆看同一篇稿件兩至三次。

一心又來了。我心裡吶喊,也替眼前的文章分數打了個折扣,果然看下去,又是千篇一律的內容。當局規定公開試考生作文時只能使用某幾個名字,以免改卷的老師辨析到學生的身份,避開徇私和過度溺愛,這是德政。可是我正在看的不是應試的命題作文,而是一個公開徵文比賽的稿件。擔任了不同比賽評判十多年,動輒要看幾十,以至幾百篇稿件,是十分傷神的事。我通常安排每天看三十至四十篇,到了要提名單的日子前兩三天選好入圍作品,再細讀一遍。為免有漏網之魚,我時常反反覆覆看同一篇稿件兩至三次。

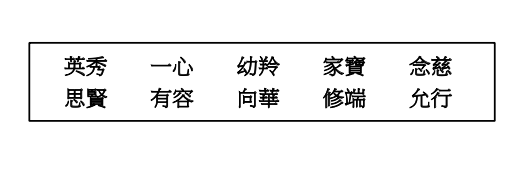

當中有一種稿件是很輕易辨析到優劣,那就是使用公開試人名的篇章,什麼一心,什麼有容。我承認自己有偏見,但這麼多年的經驗也確實證明我的想法至少有九成是對的。那就是:在徵文比賽中,使用一心等名字的,作品大多是不適合參加公開徵文比賽。為什麼?大抵一句「未預備好」可以總結。

作為評判,我也是不斷學習和成長。記得做大學文學獎少年作家獎評判後,同組的評判說在我和另一位評判身上學到不同的欣賞角度,我說我也一樣。這不是客氣話,而是我從來就知道自己「偏食」,喜歡的類型作品很集中。每個人都有欣賞作品的角度,與其他作家、老師一起擔任評判,無疑是擴闊了眼界、認清了盲點。「原來這篇可以用寓言角度去看。」「這篇看似很簡單,但心理描寫相當充足。」「這篇能多一段就好了。」因此在眼疾未發作前,我是相當喜歡擔任評判工作,它是一面鏡子,照出自己的不足。

記得有次擔任青年文學獎評判時,聽到另一評判的一席話,相當震撼。就是她說完某篇作品優缺點後,說了一句「他其實未預備好。」未預備好什麼?就是參加比賽。應試命題作文有它的寫法,徵文比賽又有它的寫法,兩者未必完全對立,但顯然重疊的部分不多。其中一個辨析參賽者未預備好的方法,就是看看他筆下人名的使用。在真實世界裡,人名是承載了父母的期許;在文字世界裡,他理應反映角色性格、經歷的特點,不是只是分別角色的「符號」。假如在徵文比賽這麼講求創意的比賽中,參賽者第一時間已經放棄改名這「創作方法」,無疑是自斷一臂。我們又不是壁虎,為什麼要這樣做呢?答案大抵是沒有人告訴他凡事都有自己一套,不能以單一的方法,應對全世界。當然必定有人反駁,就是想用一心這名字講這角色做人一心一意,又或者去到極端,就是想講人人都可以是一心。但顯然這些作品都沒有以上的傾向。

請記住,考試有自己一套,考試以外又有一自己一套,能適當的調節才是最理想的適應、最理想的「人生」吧!